Lexique

“Le vocabulaire est un riche pâturage de mots.”

Homère

Inhibition de la morsure

L’inhibition de la morsure consiste à apprendre à votre chiot à modérer la force de sa morsure. Lorsque les chiots jouent ensemble, ils apprennent ensemble. Lorsqu’un chiot mord trop fort, les autres chiots crient pour lui faire comprendre qu’il est allé trop loin.

Vacciner votre chiot

La vaccination a pour objectif de protéger votre chien des maladies fréquentes et contagieuses qui pourraient entraîner sa mort ou affecter sa santé de manière irréversible.

7 maladies graves les plus fréquentes : la maladie de Carré, l’hépatite de Rubarth, la parvovirose, la rage, la piroplasmose, la leptospirose et la toux du chenil.

À compter de la huitième semaine, les anticorps de la mère n’agissent plus sur le chiot et celui-ci n’est donc plus protégé contre les maladies. En conséquence, la première injection de vaccin doit être effectuée dès la septième semaine.

Les vaccins sont à renouveler fréquemment pour que votre chien soit protégé tout au long de sa vie.

référence : vetostore.com-conseils chien

Les maladies graves

Maladies graves

En savoir plus sur les maladies graves – pourquoi vacciner son chien ?

La vaccination n’est obligatoire que dans très peu de cas chez le chien en France. Mais ce n’est pas parce qu’elle n’est pas obligatoire qu’elle n’est pas fortement recommandée pour certaines maladies, afin de protéger nos animaux. Il existe un certain nombre de maladies (virales, bactériennes et parasitaires) pour lesquelles les vaccins sont considérés comme essentiels chez le chien dans nos régions telles : La parvovirose (P), L’hépatite de Rubarth (H), La maladie de Carré (C), La leptospirose (L), La rage (R).

Toutes ces maladies sont relativement graves et potentiellement mortelles chez le chien. Elles sont aussi assez contagieuses.

Les autres vaccins qui existent chez les chiens sont considérés comme facultatifs, car les maladies contre lesquelles ils protègent dépendent du mode de vie du chien. C’est le cas du vaccin contre la toux du chenil (Bordetella, Pi), contre la piroplasmose (Bab), contre la leishmaniose et contre la maladie de Lyme (Ly).

Maladie de Carré

Il s’agit d’une maladie très contagieuse due à un virus qui touche plusieurs espèces de carnivores dont le chien, le loup, le renard, le lynx et le furet. Elle touche préférentiellement les jeunes animaux.

Le chien se contamine par voie oro-nasale au contact de sécrétions contaminées par le virus. Le virus s’attaque aux épithéliums de l’organisme et est ainsi à l’origine de symptômes divers.

La meilleure prévention de la maladie reste le vaccin qui est très efficace chez le chien et chez le furet. La primo-vaccination consiste à réaliser trois injections à un mois d’intervalle chez le chiot puis les rappels se font tous les trois ans chez le chien adulte.

En apprendre plus ? : symptômes, traitement et prévention

référence : illicotveto.com-Dr Marion Tissier-vétérinaire diplômée de l’École Nationale Vétérinaire de Lyon.

Hépatite de Rubarth

L’hépatite de Rubarth est surtout rencontrée chez les chiots de moins de un an, non vaccinés. Cette maladie infectieuse est très contagieuse. Même si elle est devenue rare aujourd’hui.

Cette maladie du foie est due à un adénovirus (CAV1) qui est un petit virus assez résistant dans le milieu extérieur. La transmission se déroule principalement suite à :

-Un contact avec des chiens ou des renards porteurs qui servent de réservoir à la maladie.

-Les parasites externes (puces, poux).

-Le milieu extérieur contaminé par les urines.

La vaccination se pratique dès l’âge de 7 semaines (en même temps que pour la maladie de Carré) et consiste en deux injections à un mois d’intervalle. Le rappel se fait tous les ans ou tous les deux ans.

En apprendre plus ? : symptômes, traitement et prévention

référence : wanimovéto-Dr Bénédicte Hivin-vétérinaire diplomée de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon

Parovidose

Les animaux atteints sont essentiellement les chiots et les chiens adultes non-vaccinés. Il atteint aussi plus spécialement les chiens vivants, ou ayant effectué un passage, en collectivité (cours d’éducation du chiot, élevages, refuges, chenils, expositions, animaleries…).

Elle est causée par le parvovirus canin de type 2, aussi appelé CPV-2. Ce virus est très proche du parvovirus responsable dû typhus chez le chat. Elle est à l’origine d’une gastro-entérite hémorragique pouvant mener au décès de l’animal en quelques heures, dans le cas des formes foudroyantes, en quelques jours en l’absence de prise en charge médicale adaptée en urgence. Le CPV-2 est un virus de petite taille, extrêmement résistant dans l’environnement (plusieurs mois) et résistant à de nombreux désinfectants, ce qui le rend extrêmement contagieux.

La parvovirose est la cause la plus fréquente de mortalité des chiots en élevage, principalement en période de sevrage.

Le seul véritable moyen de prévention contre la parvovirose est la vaccination ! La vaccination contre la parvovirose canine fait partie des valences vaccinales dites essentielles chez le chien quel que soit son mode de vie et son âge. Depuis que cette vaccination a été mise en place dans notre pays elle a permis de diminuer de façon importante le nombre d’animaux infectés par ce virus.

Les chiots, nés de mères correctement vaccinés, vont bénéficier dans leur première semaine de vie d’une immunité contre la parvovirose due aux anticorps maternels transmis par le colostrum (le 1er lait). Cette immunité va progressivement disparaître en 6 et 16 semaines. D’où l’importance de vacciner son chiot le plus rapidement possible, en général vers l’âge de 8 semaines.

Le protocole vaccinal contre la parvovirose consiste à réaliser, chez le chiot, 3 injections à 1 mois d’intervalle puis un rappel vers les 1 an de l’animal. Ensuite le rappel de vaccin ne peut être réalisé que tous les 3 ans.

En apprendre plus ? : symptômes, traitement et prévention

référence : illicotveto.com-Dr Clément Leroy-Vétérinaire diplômé de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse.

Rage

La rage est une maladie mortelle bien connue. Pourtant de nombreux propriétaires se demandent pourquoi la vaccination contre cette maladie est encore recommandée alors que celle-ci n’est plus présente en France à ce jour.

La rage est une maladie infectieuse due à un virus qui peut toucher tous les mammifères dont l’Homme ! C’est une zoonose, c’est-à-dire une maladie transmissible de l’animal à l’Homme. Une fois la maladie déclarée, elle entraine une encéphalite (inflammation au niveau du cerveau) qui est toujours mortelle. Le virus est présent dans la salive des mammifères contaminés, comme le chat et le chien. Le virus est excrété dans la salive jusqu’à 15 jours avant l’apparition des symptômes. La transmission de la maladie se fait par morsure, griffure ou léchage sur une plaie ou des muqueuses.

Il n’est pas obligatoire de vacciner son chien contre la rage en France sauf pour les chiens de catégories dits dangereux (loi de janvier 1999).

La vaccination antirabique est obligatoire lorsque vous souhaitez voyager hors du territoire français avec votre chien (ou chat et furet).

En apprendre plus ? : symptômes, traitement et prévention

référence : illicotveto.com-Dr Tatiana Pradel-vétérinaire diplômée de l’École Nationale Vétérinaire de Lyon (Vetagro Sup)

Piroplasmose

La piroplasmose, aussi appelée babésiose canine, est une maladie parasitaire infectieuse sanguine transmise par les tiques au chien uniquement.

Elle est due à un parasite protozoaire qui s’appelle Babesia canis. Il est transmis par les tiques Dermacentor reticulatus et Rhipicephalus sanguineus que l’on trouve aussi bien dans les grandes forêts qu’en ville (parcs, jardins). Cette maladie est plus présente dans certaines parties de France comme dans le Sud-Ouest, le Massif Central et les départements de l’Est : c’est là où on trouve le plus de tiques porteuses du parasite. Cette maladie présente aussi un caractère saisonnier : les animaux malades sont plutôt présentés au printemps et en automne.

La piroplasmose est une maladie potentiellement très grave. Elle peut entraîner le décès de l’animal ou causer des séquelles rénales par exemple.

Il existe un vaccin contre la piroplasmose en France : c’est le Pirodog©. Il ne peut être utilisé qu’à partir de l’âge de 5 mois. Le protocole de primo-vaccination consiste à réaliser deux injections sous-cutanée à 3-4 semaines d’intervalle. Les rappels sont ensuite à faire tous les ans ou tous les 6 mois en fonction du mode de vie et du risque auquel est exposé le chien.

En apprendre plus ?

référence : illicotveto.com-Dr Tatiana Pradel-vétérinaire diplômée de l’École Nationale Vétérinaire de Lyon (Vetagro Sup)

Leptospirose

La leptospirose est une maladie bactérienne infectieuse due à des bactéries spirochètes du genre leptospira. C’est aussi une zoonose, c’est-à-dire une maladie transmissible de l’animal à l’Homme. C’est une maladie que l’on retrouve à l’échelle de la planète.

Les bactéries du genre leptospira se divisent en plusieurs sérogroupes qui sont différents d’un point de vue génétique. En France, les principaux sérogroupes mis en évidence sont Leptospira Canicola, L. Icterohaemorrhagiae, L. Australis et L. Grippotyphosa. Ces bactéries sont principalement retrouvées dans les eaux souillées du milieu extérieur par de la faune sauvage (rongeurs, hérissons …) mais aussi dans l’urine contaminée (de chien par exemple). Les chiens vivant en ville sont tout aussi à risque que les chiens vivant en campagne.

Les bactéries attaquent, dans la forme la plus fréquente, les reins ce qui entraîne une insuffisance rénale aiguë associée à de la fièvre, de l’abattement, des troubles digestifs et une baisse d’appétit. Les leptospires peuvent aussi toucher le foie et les poumons.

La primo-vaccination contre la leptospirose chez le chiot consiste en trois injections à 2, 3 et 4 mois d’âge. On réalise 2 injections seulement si on commence la vaccination contre la leptospirose à l’âge de 3 mois (idem pour un chien adulte qui n’est plus à jour de ses vaccins). Puis on effectue le premier rappel avant les un 1 an de l’animal et les autres rappels tous les ans.

En apprendre plus ?

référence : illicotveto.com-Dr Tatiana Pradel-vétérinaire diplômée de l’École Nationale Vétérinaire de Lyon (Vetagro Sup)

Toux de chenil

La toux de chenil, également appelée trachéobronchite infectieuse canine, est une maladie très contagieuse, principalement rencontrée en automne et hiver, qui affecte l’appareil respiratoire. On la retrouve surtout dans les collectivités et lieux de rassemblements canins

Il est bon de savoir que lorsque l’on vaccine son chien contre les maladies de base, à savoir CHPPi (maladie de Carré, Hépatite de Rubarth, Parvovirose et Parainfluenza virus), on protège déjà en partie contre certains agents pathogènes responsables de la toux du chenil.

-Le Parainfluenza virus est déjà inclus dans les mélanges vaccinaux classiques, avec des rappels annuels.

-Lorsque l’on vaccine contre l’Hépatite de Rubarth on vaccine contre l’Adénovirus canin de type I. Il existe une immunité croisée avec l’Adénovirus canin de type II, fréquemment impliqué dans la toux du chenil chez le chien. C’est-à-dire que lorsque l’on vaccine contre l’Hépatite de Rubarth, les anticorps développés par le chien seront aussi efficaces contre l’autre variant du virus responsable de la maladie respiratoire.

Pour les vaccins qui se font par injection sous-cutanée : les chiens doivent être âgés d’au minimum 4 semaines ; La primo-vaccination consiste en 2 injections espacées de 2 à 3 semaines ; La protection dure 1 an, il est donc nécessaire de réaliser un rappel tous les ans.

En apprendre plus ? : symptômes, traitement et prévention

référence : illicotveto.com-Dr Tatiana Pradel-vétérinaire diplômée de l’École Nationale Vétérinaire de Lyon (Vetagro Sup)

Les maladies courantes du spitz

Maladies courantes du spitz

référence : illicotveto.com-Dr Sarah André-vétérinaire diplômé de l’École Nationale Vétérinaire de Nantes.

Hyperuricosurie

L’hyperuricosurie est une maladie génétique héréditaire qui aboutit à la formation de calculs d’urate d’ammonium dans le système urinaire.

référence : illicotveto.com-Dr Laurie Bonnet-vétérinaire diplômé de l’École Nationale Vétérinaire de Nantes.

Persistance du canal artériel

La persistance du canal artériel est la maladie cardiaque congénitale la plus fréquente chez le chien.

Le canal artériel est un petit vaisseau sanguin permettant au sang d’éviter de circuler au sein des poumons encore immatures et non-fonctionnels du fœtus. Ce vaisseau se ferme spontanément quelques jours après la naissance, ce qui entraîne une redirection du flux sanguin vers les poumons afin de se charger en oxygène.

Chez certains chiots, ce canal artériel ne se ferme pas correctement. Cela perturbe le fonctionnement normal du cœur et aboutit à une insuffisance cardiaque qui s’installe au bout de quelques mois.

Les femelles sont plus à risque que les mâles et une composante génétique a été identifiée chez certaines races prédisposées.

Souvent, le seul symptôme est la présence d’un souffle cardiaque important, assez caractéristique, parfois associé à des anomalies du rythme cardiaque. Le chiot peut aussi présenter un retard de croissance et une fatigue anormale, ou plus rarement une toux et des difficultés respiratoires.

Le diagnostic est établi grâce à la réalisation d’une échographie cardiaque avec Doppler, afin de visualiser la présence du canal artériel, mais aussi d’évaluer les conséquences sur le muscle et la fonction cardiaque.

Le traitement de choix est chirurgical et consiste à ligaturer artificiellement ce canal artériel. Cela permet généralement une guérison définitive si l’intervention est envisagée suffisamment tôt, avant l’apparition d’une insuffisance cardiaque irréversible. Si cette intervention est contre-indiquée (risque opératoire, insuffisance cardiaque trop avancée), un traitement médical peut être prescrit afin de soulager au maximum l’animal. Malheureusement, en l’absence de chirurgie, le pronostic est sombre. En effet, seuls 40% des chiots survivent au-delà de 18 mois.

Si vous venez d’acquérir un chiot, il est donc impératif de le présenter à votre vétérinaire traitant afin de réaliser un examen clinique et de dépister un éventuel souffle cardiaque, par exemple à l’occasion d’une consultation vaccinale. Le pronostic et les chances de guérison dépendent directement de la précocité du diagnostic.

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de test génétique pour déterminer si votre animal présente la mutation responsable de cette maladie.

référence : illicotveto.com-Dr Laurie Bonnet-vétérinaire diplômé de l’École Nationale Vétérinaire de Nantes.

Tétralogie de Fallot

La tétralogie de Fallot est une maladie cardiaque congénitale peu fréquente chez le chien et rarement observée chez le chat. Cette malformation résulte d’un développement embryonnaire anormal et associe :

- Un rétrécissement du diamètre de l’artère pulmonaire (sténose pulmonaire),

- Un trou dans la cloison qui sépare les deux ventricules du cœur (communication interventriculaire),

- Une anomalie de position de l’aorte,

- Une augmentation de la taille du ventricule droit par épaississement du muscle cardiaque (hypertrophie).

La combinaison de ces quatre anomalies entraîne un mauvais approvisionnement des tissus en oxygène (hypoxie). Afin de compenser ce défaut d’oxygène, l’organisme produit des globules rouges de manière excessive, ce qui aboutit à un épaississement du sang et rend sa circulation dans les vaisseaux sanguins plus difficile. On parle alors d’hyperviscosité sanguine.

Chez le chiot, la maladie s’exprime généralement aux alentours de 6 mois. Le défaut d’oxygénation provoque une coloration bleutée des muqueuses, appelée cyanose, qui représente le symptôme le plus fréquent. Le jeune animal peut également présenter une fatigue majeure à l’effort, des difficultés respiratoires ou encore un retard de croissance.

Lors de l’auscultation, le vétérinaire détecte souvent un souffle cardiaque. Celui-ci peut être d’intensité variable selon la gravité de la maladie, voire inexistant.

La radiographie thoracique peut permettre de visualiser une augmentation du volume du cœur droit. C’est l’échographie cardiaque qui permet d’établir un diagnostic de certitude par l’observation directe des anomalies citées précédemment. Une prise de sang peut être réalisée, afin d’évaluer la quantité de globules rouges.

Le traitement de choix de la tétralogie de Fallot est chirurgical. Il permet la correction des 4 anomalies caractéristiques de la maladie. Cependant, ce type d’intervention est très peu accessible en médecine vétérinaire, pour des raisons de technicité, de coût et de matériel.

Un traitement médical de confort peut alors être proposé et repose notamment sur la réalisation de saignées régulières pour diminuer la viscosité du sang. Le pronostic est assez variable selon la gravité des malformations et les complications associées. Malheureusement, la durée de vie des animaux présentant une tétralogie de Fallot est courte, avec une médiane de survie de 2 ans, le risque de mort subite étant assez important.

Il n’existe pas de test génétique permettant à l’heure actuelle de dépister cette maladie.

référence : illicotveto.com-Dr Laurie Bonnet-vétérinaire diplômé de l’École Nationale Vétérinaire de Nantes.

Alopécie

référence : illicotveto.com-Dr Clément Leroy-vétérinaire diplômé de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse.

Vermifuger votre chien

Vermifuger votre chien est important pour le protéger contre les vers.

Les parasites internes représentent un danger pour la santé du chien. Ils peuvent être à l’origine de troubles plus importants, en particulier chez les très jeunes animaux (retard de croissance, amaigrissement, vomissement, diarrhée, ventre ballonné, perte de vitalité…)

Ils peuvent aussi atteindre d’autres organes vitaux tels que le cœur, les poumons ou les yeux.

Il faut aussi traiter son chien pour protéger la santé de son entourage familial. Certains vers sont transmissibles à l’homme.

Il existe trois sortes de vermifuge pour chien : la solution buvable, les comprimés ou le traitement par injection. Votre vétérinaire saura vous conseiller sur le type de vermifuge adapté à votre chien.

Il est conseillé de vermifuger les animaux dès l’âge de 2 semaines. Puis à 4, 6 et 8 semaines, ensuite une fois par mois jusqu’à l’âge de 6 mois. Il est ensuite recommandé de le vermifuger 4 fois par an.

référence : santédemonchien.fr

En apprendre plus ? : ESCCAP France est une association qui a pour but de traduire en français, d’adapter, de diffuser et de promouvoir des recommandations européennes relatives au diagnostic et au traitement des maladies parasitaires et fongiques des animaux de compagnie et du cheval.

Antiparasitaire

Un chien qui se gratte très souvent et de manière frénétique, est peut être atteint de puces, de poux, d’aoûtats, d’une gale du corps ou encore être allergique à la poussière, aux acariens ou aux pollens. Si votre chien se gratte anormalement, n’hésitez pas à consulter un vétérinaire qui lui donnera le traitement approprié.

Toutes ces petites bêtes qui cherchent à le piquer ou à le mordre à travers son pelage (comme les tiques, les moustiques et les phlébotomes) peuvent lui transmettre des maladies graves.

La prévention antiparasitaire reste essentielle et doit être maintenue tout au long de l’année afin de réduire les risques d’infection et les maladies graves. Le retrait des tiques plantées est indispensable, même si votre animal est déjà protégé par un antiparasitaire externe.

référence : santédemonchien.fr

En apprendre plus ? : ESCCAP France est une association qui a pour but de traduire en français, d’adapter, de diffuser et de promouvoir des recommandations européennes relatives au diagnostic et au traitement des maladies parasitaires et fongiques des animaux de compagnie et du cheval.

Les différents types d’éducation

Education coercitive

ou méthode traditionnelle

La méthode traditionnelle : le conditionnement pavlovien

La méthode coercitive, ou méthode classique, est basée sur le conditionnement répondant. C’est Ivan Pavlov, médecin et physiologiste russe (1849-1936), qui est à l’origine de cette méthode d’éducation.

L’homme, qui nourrissait son chien tous les jours à la même heure, s’est rendu compte qu’à l’approche de l’heure des repas, avant même qu’il n’apporte la gamelle près du chien, celui-ci se mettait à saliver. Il savait, d’une certaine façon, que l’heure du repas approchait, et il préparait alors son corps en conséquence. Pavlov a vite compris que certaines habitudes, comme l’heure fixe des repas, pouvaient amener des réflexes innés chez l’animal, comme la salivation excessive produite lors de l’absorption des aliments. Et si, avec d’autres habitudes, le chien pouvait acquérir de nouveaux réflexes ?

Pour prouver sa théorie, Pavlov a alors testé plusieurs stimuli sonores à l’heure des repas, dont le célèbre tintement de clochette, en les répétant à chaque fois qu’il amenait de la nourriture à son chien. Au bout d’un certain temps, la seule perception du son, sans même qu’il apporte la gamelle, faisait saliver l’animal. Il en a donc conclu qu’un apprentissage, dû à l’association de stimuli extérieurs et des réflexes innés, pouvait être possible.

Par conditionnement pavlovien, aussi appelé conditionnement répondant ou conditionnement classique, on comprend donc que le chien acquiert des réflexes de façon involontaire et automatique.

Dans la méthode traditionnelle, pour conditionner le chien, on utilise des accessoires non douloureux pour lui, comme le collier, la laisse ou le sifflet, et également les récompenses et les sanctions.

Les accessoires sont importants, puisqu’ils permettent de se faire comprendre de l’animal bien plus facilement. Par exemple, si le chien tire sur sa laisse, il prendra un coup de sonnette (le maître tire lui aussi de son côté sur la laisse). C’est désagréable, mais cela cesse s’il revient au pied. Échapper à la douleur étant un réflexe naturel, le chien comprend rapidement que, s’il veut éviter d’avoir mal, il ne doit pas tirer sur sa laisse.

Le chien réagit plutôt qu’il n’agit.

référence : chien.com-méthodes d’éducation canine

Méthode positive

La méthode positive : le conditionnement opérant

Les méthodes basées sur le renforcement ou sur le conditionnement opérant ont été développées dans les années 1950 par le psychologue américain Burrhus Frederic Skinner (1904-1990).

D’après lui, les travaux sur les réflexes conditionnels de Pavlov avaient un gros défaut : ils ne prenaient pas en compte l’environnement après qu’une réponse ait été produite. Autrement dit, c’est parce que le chien sait que son action va être récompensée que dès que le stimuli se fait entendre, il fait ce que l’on attend de lui. Pour reprendre l’expérience de Pavlov, si le chien salive au son de la cloche, c’est qu’il sait qu’il va ensuite être nourri. Pour le psychologue américain, si le fait de saliver n’avait pas été récompensé par la gamelle la première fois, une fois le stimuli entendu, le chien ne se serait pas mis à saliver dès l’entente de ce bruit les fois suivantes.

Avec le conditionnement opérant, ou conditionnement répondant, on inverse, dans la phase d’apprentissage, l’ordre des enchaînements : c’est le comportement qui induit l’ordre, et non plus un ordre – ou un stimuli – qui induit un comportement. La notion de spontanéité de l’organiste se fait ainsi plus présente.

Bien évidemment, le but reste que, dans la phase d’utilisation de l’apprentissage, le comportement soit provoqué par l’ordre. Mais on parle ici de méthode d’apprentissage, c’est-à-dire d’apprendre un nouveau comportement à un chien.

Avec la méthode basée sur le renforcement positif, le chien devient acteur de son apprentissage.

Le chien agit plutôt qu’il ne réagit.

référence : chien.com-méthodes d’éducation canine

Méthode naturelle

La méthode naturelle : l’apprentissage sans contraintes

C’est dans le début des années quatre-vingt qu’est inventée la méthode d’éducation naturelle. Joseph Ortega, ethnologue de terrain, en est le créateur.

C’est après avoir observé des meutes de loups sauvages qu’est née son idée d’apprentissage sans contraintes pour l’éducation, qu’il a ensuite nommé méthode naturelle.

Il a observé que chez les loups sauvages, quand la mère revient de la chasse, elle émet un signal, et les louveteaux accourent immédiatement : pour survivre, il faut se nourrir. Les louveteaux ne quittent alors plus du regard les faits et gestes de leur mère, réagissant instinctivement au moindre de ses mouvements : si elle lève la tête, les louveteaux se lèchent les babines et s’assoient ; si elle se couche, ils restent fixés sur ses babines et se couchent également ; si elle marche, les louveteaux restent collés à ses flancs, leur têtes tournées vers elle… Leurs instincts primaires guident leurs agissements.

Si on transpose cette situation sur un chiot et son maître, il suffit que celui-ci ait une friandise ou un jouet pour chien entre les doigts pour que la motivation soit la même, et qu’il ait lui aussi toute l’attention du petit animal. Il peut alors lui faire faire ce qu’il souhaite, comme le faire s’asseoir en levant la friandise ou le jouet en l’air, ou le faire marcher au pied en gardant la récompense contre le museau de l’animal. Là aussi, ses instincts primitifs guident le chiot. Et ce sont ces tendances innées qui seront le moteur de l’éducation du chien. Il apprend sans le savoir.

La méthode de Ortega se fonde sur de nombreux principes de l’ethnologie moderne :

- Il faut respecter le chien, sa personnalité, et utiliser ses comportements naturels sans lui imposer de nombreuses contraintes. Le maître doit également faire preuve d’empathie, et savoir se mettre à la place de l’animal, en essayant de penser comme lui pour comprendre ses réactions (désirs ou réticences) et les anticiper.

- Les tendances innées : on compte dans cette catégorie l’utilisation de la nourriture, du jeu et de jouets pour chien, l’imitation, les signaux positifs du maître (félicitations, caresses…), mais aussi l’utilisation de situations agréables pour lui (départ en promenade…).

- L’utilisation de sa motivation : si le chien désire avoir quelque chose d’agréable, comme une friandise ou son jouet fétiche, il va se montrer plus motivé pour apprendre. Or, plus sa motivation sera forte, plus le chien apprendra vite, et naturellement.

L’idée sous-jacente est qu’il n’existe aucune action sans motivation, que ce soit chez l’être humain ou chez les animaux. La motivation n’a rien à voir avec l’intelligence ou la raison, mais est basée sur un besoin intérieur, un désir fort, et est activée par un signal précis qui mobilisera alors toute l’attention de l’individu et le poussera à l’action, afin d’accomplir son besoin. La méthode naturelle utilise ce besoin puissant chez le chien pour atteindre les objectifs désirés par le maître ou l’éducateur. - L’apprentissage cognitif : c’est l’apprentissage et l’acquisition de la conscience des événements de l’environnement et la représentation d’un événement ou d’un objet par l’intelligence et la cognition du chien. Avec la méthode naturelle, le maître éduque son chien en posant des problèmes simples que celui-ci doit résoudre en utilisant tous ses sens, comme par exemple la recherche de son jouet sous plusieurs cônes.

La méthode naturelle propose de commencer l’éducation bien avant les six mois ou les un an du chien, comme c’est la norme dans les clubs d’éducation canine utilisant la méthode d’éducation classique ou la méthode d’éducation positive. Dès le présevrage des chiots chez l’éleveur, vers la quatrième semaine, la méthode d’éducation naturelle peut être mise en place. En effet, c’est à cet âge-là que la notion de motivation apparaît, comme avec les premières gamelles ou les jouets et autres objets de jeu.

Vers sa septième semaine, période où ses récepteurs sensoriels sont les plus sensibles, le chiot mémorise les références du milieu dans lequel il vit, chose dont il se servira plus tard. Dès l’adoption, le maître doit donc prendre la relève de l’éleveur pour forger en douceur les bases de son éducation.

En général, avec la méthode naturelle, en une seule séance, un chiot de deux ou trois mois est capable d’apprendre les ordres assis, couché, le rappel et la marche au pied, le tout sans laisse.

référence : chien.com-méthodes d’éducation canine

Musique

Les chiens ont une grande acuité auditive et une sensibilité auditive supérieure à la nôtre. Leur oreille est donc très bien conçue pour apprécier la musique.

Il est prouvé que la musique aux sonorités douces, comme la musique classique peut avoir des effets bénéfiques sur le chien :

- Réduire l’anxiété chez le chien angoissé,

- Calmer un chien hyperactif,

- Apporter de la joie à un chien dépressif,

- Apaiser le quotidien d’un chien très malade ou momentanément souffrant,

- Permettre au chien de mieux supporter la solitude, par exemple lorsqu’il est seul à la maison,

- Faciliter l’éducation des chiens qui présentent des troubles du comportement.

Ce ne sont là que quelques exemples de vertus constatées sur les chiens qui écoutent de la musique, mais chacun peut tester son petit compagnon afin de noter quel style de mélodie a les meilleurs effets sur lui.

Il est en tout cas permis d’affirmer que la musique classique (à laquelle les chats sont totalement insensibles) rend plus agréable le quotidien de la plupart des canidés. Tel un calmant naturel, la musique apaise les chiens, les plonge dans une véritable zénitude et les rend heureux dès lors que l’œuvre est judicieusement choisie et que le volume sonore reste modéré.

Certaines cliniques vétérinaires diffusent d’ailleurs de la musique en salle d’attente ou en salle de chirurgie : elle permet d’apaiser les animaux, mais aussi leur propriétaire !

Une étude a été également menée en refuge par une comportementaliste américaine : les chiens sont plus calmes lorsqu’ils écoutent de la musique et donc plus aptes à être adoptés que les chiens plus agités.

référence : santevet.com-la musique le son et mon chien

« La musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée. »

Platon

Eternuement inversé

le Reverse Sneezing, que l’on traduit par “éternuement inversé”, est un phénomène fréquent chez les chiens qui peut toucher toutes les races. Si cela peut paraître impressionnant, tellement votre chien fait des bruits bizarres, pas de panique pour autant !

Elle est causée par une irritation du nez et du pharynx. Elle se manifeste par une crise au cours de laquelle le chien inspire fortement par le nez et émet des bruits qui ressemblent à des ronflements.

Durant ces crises d’éternuements inversées, le chien allonge le cou et est tendu. Il garde la gueule fermée et inspire plusieurs fois très bruyamment, un peu comme le bruit que ferait un cochon.

C’est en fait un réflexe mécanique qui est provoqué suite à une sensation d’irritation dans le nez ou le pharynx pour évacuer ce qui le gêne. Cela ressemble à une toux, mais au lieu d’expulser vers les cavités nasales, comme un éternuement normal, le chien aspire pour faire descendre les sécrétions vers le fond de sa gueule, d’où le terme “internuement”. Il peut ensuite déglutir et supprimer ainsi ces éléments irritants.

Le Reverse Sneezing est une sorte de crise d’éternuement inversée chez le chien. Il est sans danger pour votre animal de compagnie. Cela peut aussi survenir lorsque le chien est en état d’excitation, en mangeant, en buvant ou en reniflant lors des promenades.

Quand votre chien présente des épisodes d’éternuements inversés, vous pouvez essayer d’y mettre fin en bouchant une ou deux secondes ses narines, mais attention pas plus longtemps !

Vous pouvez aussi lui masser la gorge pour provoquer une déglutition, mais cela demande une certaine technique.

Généralement, la crise s’arrête d’elle-même. Mais il peut être très utile de rassurer ensuite votre chien angoissé par ce phénomène, et par les bruits qu’il a pu émettre.

Les crises de Reverse Sneezing sont occasionnelles et peuvent être causées par un corps étranger (poussière, pollen, etc), des vapeurs de produits toxiques ou encore des pathogènes irritants pour les muqueuses du chien (bactéries, virus).

Il peut aussi arriver que ces éternuements inversés chez le chien soient dûs à une déviation de la cloison nasale, une malformation ou encore une allergie. Mais dans ces cas-là, vous observerez d’autres symptômes comme des halètements, un abattement ou encore de la fièvre. C’est pour cela que si les crises de Reverse sneezing sont trop fréquentes, il est préférable d’aller consulter votre vétérinaire.

En apprendre plus ?

référence : santevet.com-Maryline Pattin

Glande Sudoripare

Il en existe deux sortes des glandes sudoripares. Le rôle principal est de produire de la sueur.

Les glandes sudoripares apocrines sont présentes dans les régions anale et génitale ainsi qu’aux aisselles. Elles sont toujours rattachées à un follicule pileux, où s’abouche leur canal sécréteur. Elles se caractérisent par l’évacuation de la sueur apocrine, qu’elles sécrètent, et d’une partie du matériel cellulaire, proche de la partie terminale du canal excréteur de la glande. La sueur apocrine, visqueuse et d’odeur particulière, a un rôle mal connu chez l’homme ; chez les animaux, elle contient des phéromones, substances odorantes influençant le comportement social et sexuel.

Les glandes sudoripares eccrines, beaucoup plus nombreuses que les apocrines, prédominent à la paume des mains et à la plante des pieds. Elles possèdent un canal excréteur qui débouche à la surface de la peau par une ouverture, le pore. La sueur eccrine, riche en eau et en chlorure de sodium (sel), participe à la régulation de la température du corps : lorsque la température extérieure tend à augmenter, le système nerveux végétatif commande la sécrétion de sueur, dont l’évaporation fait perdre de la chaleur ; d’autres facteurs, tels que le stress et certains agents pharmacodynamiques (acétylcholine, adrénaline), peuvent également déclencher cette sécrétion.

Chez l’homme ces glandes sont réparties sur tout le corps et sont très actives lorsqu’il fait chaud. L’évaporation de la sueur provoque, alors, un refroidissement de la peau.

Chez le chien et chez le chat, il y a des glandes sudoripares mais celles qui sont sur le corps produisent plutôt des éléments protecteurs de la peau et des phéromones. C’est pourquoi on dit que les chiens et les chats ne suent pas.

Ceci, cependant, n’est pas exact, car on trouve des glandes sudoripares chez ces deux animaux au niveau des pattes, entre les coussinets. Le chien et le chat transpirent donc des pattes mais la surface est tellement petite que ça ne permet pas de refroidir le corps.

référence : Larousse.fr

référence : conseil-veto.com – Dr Eric Trenel – Vétérinaire

Phéromones et hormones

Les phéromones sont des substances chimiques sécrétées par des organismes vivants (animaux ou végétaux) et qui permettent à des individus d’une même espèce de communiquer entre eux via l’odorat, à l’instar des hormones. En se déplaçant dans l’air, ces substances véhiculent de véritables messages chimiques que l’animal ou le végétal récupère dans son environnement. Ce mode de communication inné, bien que méconnu, est capital pour de nombreux êtres vivants, et plus particulièrement pour les insectes : c’est grâce aux phéromones qu’une fourmi va retrouver le chemin de sa fourmilière et indiquer à ses congénères une source de nourriture qu’elle aura trouvée.

Les phéromones ont été découvertes dans les années 1960. Elles ont d’abord été mises en évidence chez les insectes, grâce aux travaux menés par un entomologiste français nommé Jean-Henry Fabre. Il réussit à montrer que les sécrétions de phéromones sexuelles d’une femelle papillon pouvaient attirer les mâles dans un rayon de 25 kilomètres. Leur existence chez les mammifères a été confirmée un peu plus tard, et il est prouvé aujourd’hui que les phéromones existent chez la plupart des espèces animales.

Chez les mammifères, les phéromones sont surtout connues pour leur rôle dans le domaine de la reproduction.

Elles génèrent chez le chien un comportement particulier, que l’on retrouve aussi chez d’autres espèces comme les chevaux : le flehmen. Lorsqu’un chien détecte des phéromones à caractère sexuel, il retrousse les babines, entrouvre la mâchoire et aspire l’air en effectuant des petits mouvements de langue. Cette attitude lui sert à capter les phéromones sexuelles au niveau d’un organe nerveux situé au-dessus du palais, le système voméro-nasal. En effet, les phéromones ne sont pas directement captées par le système olfactif lui-même, mais par cet organe qui les transmet ensuite, par conduction nerveuse, jusqu’au bulbe olfactif, centre nerveux de l’odorat du chien.

En fonction de son état physique et émotionnel, le chien va émettre des phéromones différentes qui seront reçues et décodées par ses congénères.

Grâce aux progrès de la recherche au sujet des phéromones, de nombreux autres rôles ont pu leur être associés. Aujourd’hui, les phéromones sont vues comme de véritables cartes de visite, permettant de donner un nombre d’informations conséquent :

- elles permettent de connaître l’état physiologique, le sexe et l’identité de l’émetteur ;

- elles donnent des informations sur l’occupation d’un territoire, utile dans le cadre de mouvements de meute ;

- si un chien réalise un dépôt sous l’emprise de la peur, le chien suivant le saura grâce aux phéromones, et sera au courant d’un éventuel danger ;

- elles permettent à un chiot de se rassurer lorsqu’il est placé dans un nouvel environnement.

Chez le chien, on estime que l’âge moyen de la puberté est compris entre 6 mois et un an, alors que chez son ancêtre le loup, elle se situe plutôt vers 2 ans. Il existe toutefois de grandes variations selon la taille et la race :

- les petites races de chiens sont pubères entre le 5ème et le 6ème mois ;

- les chiens de taille moyenne ont leur puberté entre le 6ème et le 10ème mois ;

- chez les très grands chiens, comme le Dogue Allemand, il faut parfois attendre jusqu’à 18 mois.

Il y a globalement peu d’écart entre les mâles et les femelles, qui deviennent pubères à peu près au même âge. Chez les femelles, c’est très souvent leur poids qui influe sur l’âge de la puberté : les chaleurs apparaissent traditionnellement quand elles atteignent 80% de leur poids adulte.

référence : chien.com

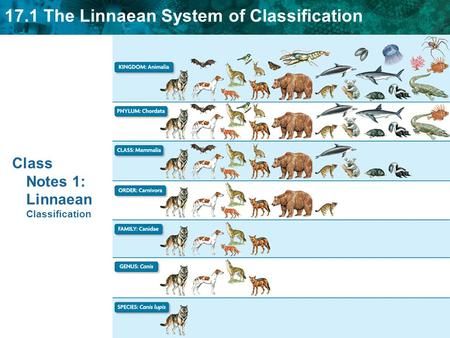

Carl von Linné (Carl Linnaeus)

Carl von Linné (Carl Linnaeus)

Rashult (Suède), 13/23 mai 1707 – Uppsala (Suède), 10 janvier 1778

par Johan Henrik Scheffel

Hammarby (près de Uppsala), fondation Linné

© AKG-images

« Seul avec la nature et vous, je passe dans mes promenades champêtres des heures délicieuses, et je tire un profit plus réel de votre Philosophia Botanica, que de tous les livres de morale. » Cette phrase que Jean-Jacques Rousseau, converti il y a peu à la botanique, écrit à Carl von Linné en 1771, est celle d’un élève à son maître.

Linné est la figure emblématique de l’histoire naturelle européenne au XVIIIe siècle. Ce naturaliste suédois publie en 1735 l’ouvrage qui allait l’immortaliser : le Systema naturae. Il y expose une classification rigoureuse des trois règnes de la nature qu’il scinde en classes, ordres, genres et espèces. Sa classification des plantes, notamment, lui vaut une renommée planétaire. Linné divise le règne végétal en vingt-quatre classes selon le nombre des étamines et leur position par rapport au pistil. La première classe réunit les plantes n’ayant qu’une étamine, la suivante celles qui en ont deux, et ainsi de suite, à quelques détails près. La vingt-quatrième classe réunit les végétaux n’ayant pas d’organes sexuels visibles comme les fougères ou les algues. Pour bien faire comprendre son système, Linné explicite la description scientifique de chacune de ses classes par des métaphores anthropomorphiques que ses détracteurs dénonceront comme « lubriques ». Avec lui, la botanique devient une science populaire.

Le règne animal est divisé par Linné en six grandes classes. L’homme, étudié comme n’importe quelle autre espèce, est placé par lui dans la classe des « Quadrupèdes », au sein de l’ordre des Anthropomorpha, en compagnie du singe et du paresseux. Là encore, nombreux seront ceux qui, à l’image de La Mettrie, Buffon ou Diderot, protesteront contre ce traitement infligé à l’homme. Linné entendra leurs critiques et, dans la dixième édition de son Systema naturae, publiée en 1758, il substituera au nom de « Quadrupèdes » celui de « Mammifères », et nommera « Primates » ses anthropomorphes. C’est aussi dans cette dixième édition que Linné généralise l’emploi d’une nomenclature binomiale latine pour nommer chaque espèce animale : désormais l’espèce humaine s’appellera Homo sapiens, le chimpanzé Pan troglodytes, le chien Canis familiaris, etc. Quatre ans auparavant, il avait fait de même pour les plantes. La date de 1758 est aujourd’hui considérée par la communauté scientifique internationale comme le point de départ de la nomenclature zoologique moderne. Toute espèce nouvellement découverte continue à être nommée et décrite d’après les principes édictés au XVIIIe siècle par Linné.

Le monde de Linné n’a pourtant rien à voir avec celui des biologistes actuels. Dieu et la Bible y occupent une place centrale. Linné, fils de pasteur, est convaincu d’avoir été élu par Dieu pour retrouver l’ordre de la Création. « Deus creavit, Linnaeus disposuit », telle est sa devise. Ses contemporains le nomment le « second Adam ». Selon Linné, la Terre était à l’origine entièrement recouverte par les océans, à l’exception d’une île située sous l’équateur : le Paradis terrestre. Il y a six mille ans, Dieu y a créé les espèces végétales et animales tel qu’il est

rapporté dans le récit de la Genèse, puis les a présentées à Adam pour qu’il leur donne un nom. Depuis lors, les eaux se sont progressivement retirées, laissant apparaître des terres habitables que plantes et animaux ont peu à peu colonisées. Les espèces qui vivent aujourd’hui, pense Linné, sont identiques à celles créées par Dieu à l’origine du monde. Aucune n’a disparu, et aucune espèce nouvelle n’est apparue. Linné est créationniste et fixiste.

Saluée partout en Europe et dans le monde, l’oeuvre classificatoire et nomenclaturale de Linné, et les présupposés théologiques qui la sous-tendent, n’ont jamais fait l’unanimité en France. Les botanistes Bernard et Antoine- Laurent de Jussieu opposent au système sexuel linnéen une méthode plus naturelle de classement, fondée sur la subordination des caractères, adoptée au Jardin du roi à partir de 1774. Michel Adanson conteste avec virulence l’intérêt de la nomenclature binomiale. Quant à Georges-Louis Leclerc, comte

de Buffon, intendant du Jardin du roi pendant cinquante ans, il ne voit dans l’entreprise linnéenne guère plus « que des échafaudages pour arriver à la science, et non pas la science elle-même ». Un avis que partagent Maupertuis et Diderot.

Toutes les conditions semblaient donc remplies en France pour que la taxinomie linnéenne sombre dans l’oubli après la mort de Linné, en 1778. Or, il n’en a rien été. Une première société linnéenne voit le jour à Paris en décembre 1787, deux mois avant celle de Londres, toujours en activité. En août 1790, un buste du grand homme est inauguré en grande pompe au Jardin du roi, sous le cèdre du Liban planté au pied du labyrinthe. Les révolutionnaires s’enthousiasment pour le laconisme de la langue nouvelle dont il a doté la botanique et la

zoologie. Avec le culte de Rousseau, l’histoire naturelle est au goût du jour. Des arbres de la liberté, qu’il faut choisir avec soin, sont plantés partout sur le territoire. Le calendrier républicain devient champêtre. Les sciences naturelles sont enseignées dans les écoles centrales qui ont remplacé les collèges de l’Ancien Régime.

Émerge ainsi peu à peu un néolinnéisme qui, sous la Restauration, trouve son expression la plus spectaculaire dans la multiplication des sociétés linnéennes : Bordeaux en 1818, Paris en 1821, Lyon en 1822, Caen en 1823, etc. Il en va de même ailleurs dans le monde : Philadelphie en 1806, Uppsala en 1807, Boston en 1813, etc. Toutes ces sociétés, ouvertes aux femmes en France, célèbrent un véritable culte de Linné, notamment lors de fêtes savantes champêtres, dites fêtes linnéennes, dont le rituel est soigneusement codifié. Le combat qu’elles mènent dans la première moitié du XIXe siècle pour le retour aux dogmes linnéens, tels qu’ils sont exposés par exemple dans la Philosophia botanica (1751) chère à J.-J. Rousseau, a longtemps paru anachronique. Il a pourtant permis de prendre conscience de la nécessité de stabiliser et d’harmoniser la nomenclature scientifique. Ce sera l’oeuvre, à la fin du XIXe siècle, des codes internationaux de nomenclature qui, encore aujourd’hui, donnent aux écrits de Linné une priorité absolue. Jusqu’à quand ? L’actuelle classification phylogénétique du vivant s’accommode de plus en plus mal d’une nomenclature pensée il y a quelque 250 ans dans un cadre résolument fixiste. Mais, pour l’instant, aucun biologiste n’est parvenu à en proposer une autre qui fasse l’unanimité.

Pascal Duris

maître de conférences en épistémologie et histoire des sciences à l’université Bordeaux 1

Source: Commemorations Collection 2007